4月に計画してから3か月。ようやく組み立ての日が来ました。

集めたパーツは全部でこれだけ。総額は秘密。

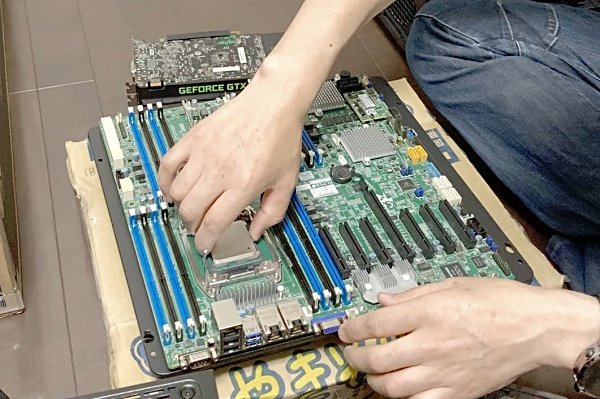

唯一古いマシンからの使いまわしになるGeForce 960と、ATX電源テスターで動作確認できているThermalTakeの電源ユニット以外は動作未確認です。

CPU、メモリー、M/Bといった高額主要パーツが問題ないかは今日初めてわかるわけです。

一応、CPUがダメかどうかだけは2603v3を用意してあるので、それだけは確認可能。

ケースだって、買うだけ買ってから3か月寝かせていたので、中身が壊れているかどうかも不明。

何をするにも緊張しますよ。

取っ掛かりはケース。20kg近いケースを段ボールから出すのは結構大変で、引っ張り上げることはできないので、超重たい段ボールをひっくり返して出すしかありません。

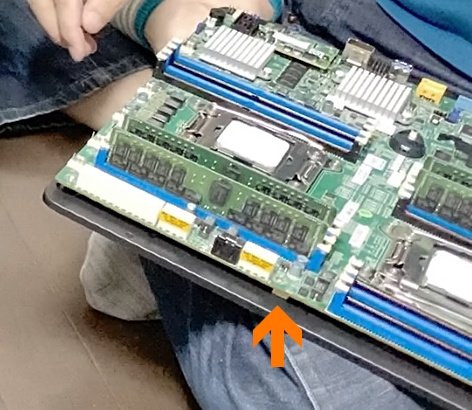

幸いケースは無事でまったく破損してはいませんでしたが、最初のステップとして、マザーボードをケース内の板に乗っけるところで躓きました。

固定するねじ穴が9個あるのに、ケース側の穴の位置と合うのがたったの4個。半分以上のねじ穴は役に立たないので、横置きなのを幸いに、たった4個のねじで固定します。穴が合わないところは、絶縁できそうな素材ということで、木の棒を6mm厚に削ってケースとマザーボードの間に挟んで、マザーボードのたわみを抑えました。いきなり木工です。

次はLGA2011で一番心臓に悪いと思うCPUの取り付けです。ホントかはわからないけど2000本以上のピンがあるらしく、前回2680v2のときにピン曲がりのソケットを手作業で直して無事CPUが動くようになったというのもあって、絶対にピンだけは曲がってほしくない!かといって、CPUを乗っけてレバーを動かすことしかできないので、完全に隠れたところで成す術もなく祈るのみ。

電源を入れてみるまで結果はわからないし、何度も脱着したら、余計にピン曲がりのリスクが増えます。

続いて電源ユニットを取り付けます。

そして、いよいよマザーボードをケースに取り付けます。

ちなみに、木工したところはここ。全部で5か所。

バックプレートを付けて、マザーボードを載せます。

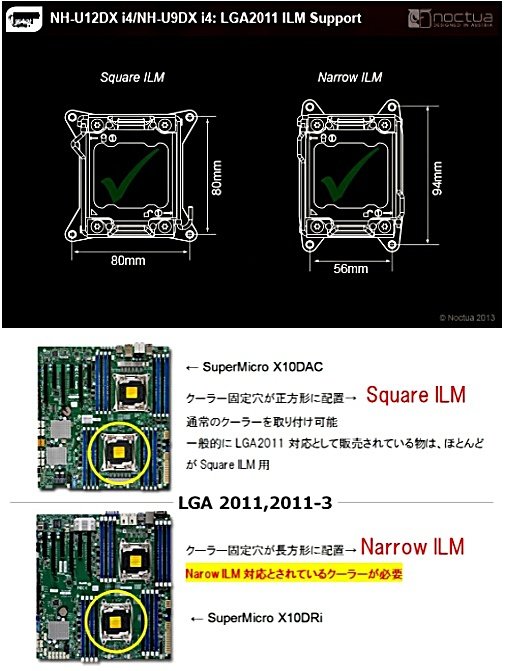

その後、CPUクーラー(虎徹)を取り付けようと試みたものの、ここにきて、LGA2011にはSquare ILMとNarrow ILMというクーラーを固定するねじ穴の位置に2種類あって、サーバー向けにはパッシブクーラーを取り付けるNarrow ILMが多いことを知らされたのでした。

一般的なLGA2011(R3)はSquareが大多数で、サーバーだけがNarrow。よって、虎徹はそのままでは取り付け不可。Narrow ILMに最初から対応しているクーラーはとてもレアで、水冷ヘッドともなると最低でも60ユーロという世界のようです。倒れそうです。で、お先真っ暗な気にさえなります。

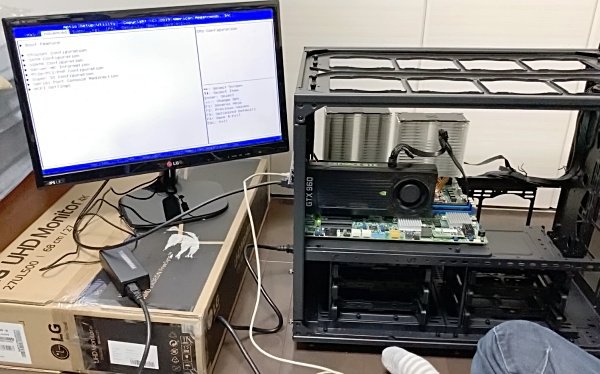

が、とりあえずヒートシンクを乗っけて簡易冷却だけでBIOS画面まで行けるかどうかを確認したところ、これが意外にアッサリ動いてしまったのでした。

あれだけ緊張したのに、なんだ、このeasyな結末は。。。

安全のために買った2603v3も使うことなく、対応しているかどうかも不明な4600v4がアッサリ動いてしまいました。いや、単に4スロット用だというだけで、同じコアなんだから動くにきまってるんだけど、実際動いているのを見るまでは安心できなかったわけで。

ひとまず、高額パーツが問題なかったことは確認できた。

CPUクーラーの取り付けに一工夫必要そうだということも分かった。が、対策はいまだ不明。

喜んではいるものの、先は長そうだ。

コメント